作者:相裕亭

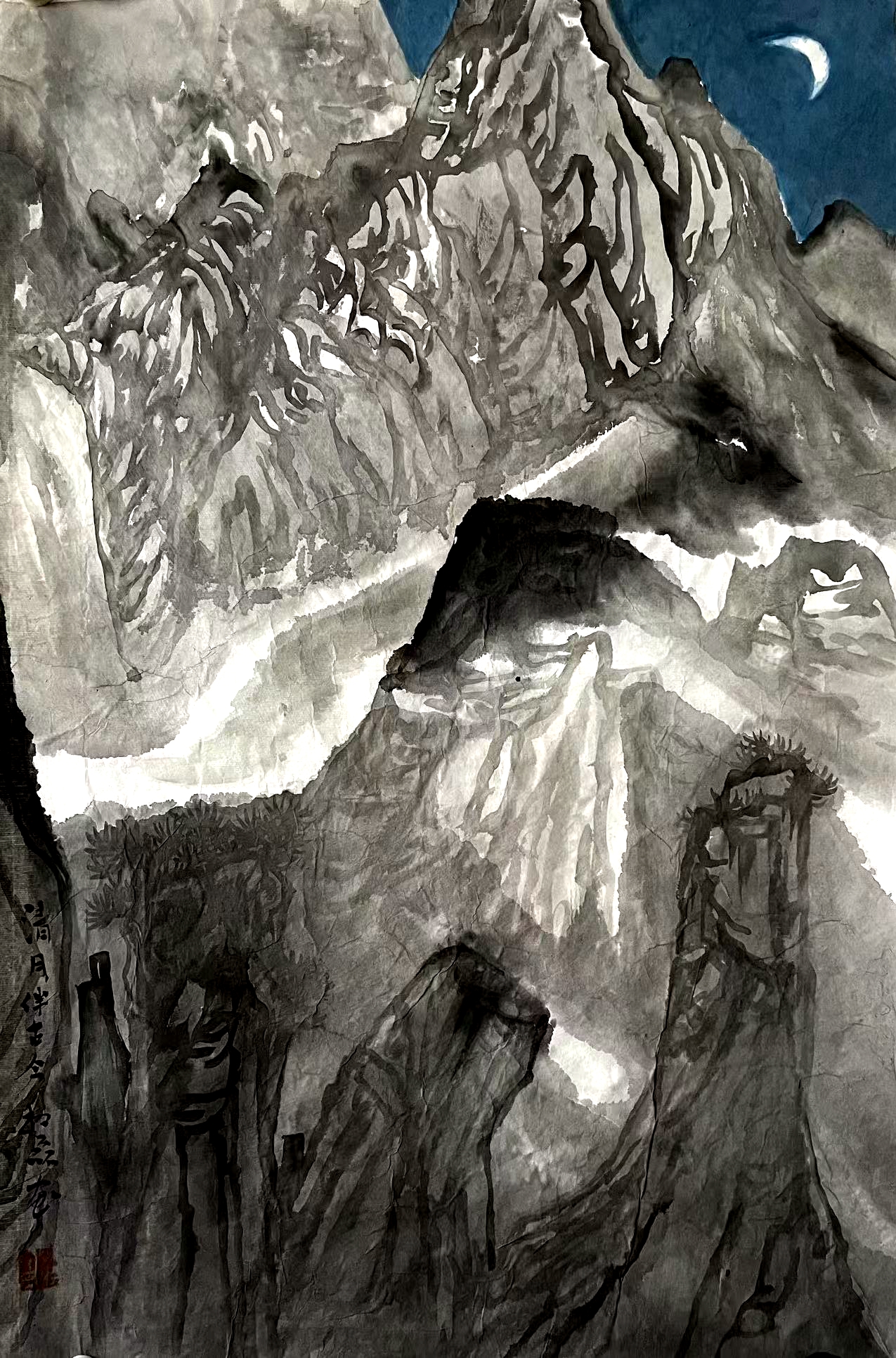

初看相磊的畫,如同炎熱的夏季,吹來(lái)一絲涼爽!通過(guò)畫面,即便是在氤氳的云霧間,所凸顯出來(lái)的山水,也多為挺拔的冰川。那畫面,會(huì)讓你感到壯觀,或略帶一絲涼意。忽而,一束火光,或是入夜的燈火(含篝火),在山崖間的峭壁點(diǎn)燃。盡管那是火紅的楓葉,或是一戶山野人家的“夜窗”。瞬間,它可把整幅畫面“點(diǎn)燃”、照亮,那一抹亮色、一束火光,似燈塔、如火炬,能把漆黑的夜幕,撕開(kāi)一道亮晶晶的缺口,給人以溫暖與無(wú)限的遐想。

我身為寫作者,結(jié)交了許多作家、畫家、書法家,也曾看過(guò)各種各樣的山水畫。再回過(guò)頭來(lái)聯(lián)想到相磊筆下的畫作。如果說(shuō),別人的畫,是大眾喜于做豆腐的黃豆,那么,相磊的山水畫,就是扔進(jìn)黃豆筐子里的黑豆、綠豆,讓你一眼就能看到它。真可謂別具一格!

畫家相磊

相磊,生于蘇北黃海邊,自小喜歡畫畫。他是我的同鄉(xiāng)及本家。只因他的年齡比我小,我們兩人又不生活在同一個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn),直至他到省城及京城研讀繪畫后又在多地舉辦個(gè)人畫展,我才知道我們老相家出了一位畫家。而我長(zhǎng)期行走在文藝行業(yè)里,曾為身邊的多位藝術(shù)家寫過(guò)書評(píng),卻遲遲沒(méi)有為相磊寫過(guò)。一則不好妄加點(diǎn)評(píng);再者,源于我們是本家,過(guò)早或是過(guò)高地評(píng)說(shuō)他的畫作,似乎有“自夸”之嫌。我只想讓他安安靜靜地畫畫。

2020年春天,我們倆在山東日照相見(jiàn),是因?yàn)橄嗬谝谌照漳沁吀惝嬚埂N易鳛楸炯遥叭ビ^展助陣。同居一室時(shí),自然便是近水樓臺(tái)———我想提前看看他的畫。

相磊把他準(zhǔn)備布展的畫作,一張一張地鋪在床上、掛在墻上、擺在地板上———藍(lán)天白云下,那一刻,我身為讀畫者,如同跟著相磊的畫作,穿行于云山霧海,漫步于群山峻嶺之中。頃刻之間,似乎是聆聽(tīng)到山泉的奔突與歡歌,感觸得到山的巍峨與云霞折射的光芒。

相磊筆下的畫,一山一石、一溝一壑,均在云霧中晶瑩著。其壯觀的畫面,呼之欲出的山林,都在畫家黑白相間的筆鋒中勾勒、閃爍!

我很奇怪!黃海邊長(zhǎng)大的相磊,畫筆下怎么都是雄偉的西部以及壯闊的冰川。細(xì)問(wèn)得知,他去過(guò)大涼山。而且,他不是匆匆過(guò)往于大涼山,而是響應(yīng)團(tuán)中央的號(hào)召,到大涼山深處實(shí)地支教,剎那間,個(gè)頭不高的相磊,在我眼前瞬間高大起來(lái)。也就是從那時(shí)起,我開(kāi)始關(guān)注相磊與他的畫作———我在相磊的畫中,感觀到高山之巔白雪皚皚的壯闊畫面。

他敢于用墨,敢于把高山之巔的冰川,移至懸崖、移至半山坡來(lái)作畫。那畫面,給人以大地回暖,或是春到人間之感。他在《靜月圖》中,干脆用一個(gè)“光圈”,一汪靜月高懸天邊,恰似戲劇舞臺(tái)上的“跟蹤光”,照耀著萬(wàn)里冰封的山川。也正是因?yàn)橛辛四菢右皇案櫣狻保抛屨嬅婊钴S起來(lái)!再有《空山新雨后》,整幅的畫面,置身于雨后的云霧中,看似濃霧壓境,可他偏偏在山腳下,用一抹淡紅,畫出山村人家的煙火氣息。這便給那幅畫打開(kāi)了一雙“亮眼”,給茫茫群山帶來(lái)無(wú)限生機(jī)。相磊善于尋找畫面上那種富有生機(jī)的“亮點(diǎn)”。這便是相磊的畫風(fēng)所在。他敢于用墨、敢于下筆。許多描繪西部的山水畫中,都帶有冰山挺立、冰河藏云間的畫面感。

相磊的畫,自然清新。畫家都愿意濃墨重彩去描繪河流山川。而相磊筆下的山水畫,好像少了姹紫嫣紅的色彩,他憑一支飽蘸“水墨”的畫筆,勾勒出層林盡染的山川河谷。一墨出七彩!中國(guó)的山水畫,歷來(lái)講究筆墨意境。相磊縱橫水墨,揮灑自如。他用一支墨筆,畫出了大千世界。遠(yuǎn)山的云朵、冰峰,可謂是“似水涂抹”;近前的河谷崖壁,重墨勾勒。還有那山巔的云霧、落雪的斑紋,全在他筆下水與墨的交融中顯現(xiàn)。

相磊走過(guò)無(wú)數(shù)的大江大河。他拜山河為師,與高山大川結(jié)下了萬(wàn)般情結(jié)。數(shù)年來(lái),他走出了一條屬于自己的創(chuàng)作之路。

我這里,先從他涉足的畫展地與學(xué)術(shù)交流說(shuō)起。他到過(guò)日本、新加坡,去過(guò)東南亞及歐洲各國(guó)。先后在南京、上海、長(zhǎng)沙、新疆等省市以及英國(guó)、法國(guó)、韓國(guó)、美國(guó)、俄羅斯做過(guò)畫展與學(xué)術(shù)交流。尤其是他在四川大涼山支教的一年里,他利用節(jié)假日、寒暑假,登上了玉龍雪山,踏入了雅魯藏布江大峽谷;他到過(guò)天山、祁連山,去過(guò)可可西里,踏遍了西部高原。

所以,相磊筆下的畫,不經(jīng)意間,就游走于西部高原。

那種感覺(jué),如同游子離開(kāi)自己的故鄉(xiāng),心中始終裝著故鄉(xiāng)一樣。相磊畫出了西部的真山真水,畫出了他心中難以釋懷的冰山雪川。

難怪在相磊的畫作上,很難見(jiàn)到郁郁蔥蔥的山林模樣,他筆下的山水畫,要么是層巒疊嶂的山川,要么是白云纏綿的河谷,且河谷中難見(jiàn)花花草草。這應(yīng)該是西部高原較為真實(shí)的模樣。

?

?

他始終用“一支墨筆”,去勾勒壯麗山川湖泊。譬如他畫《清月之下》的荷塘,完全就是“墨荷映月”的一番清涼景致。仔細(xì)想來(lái),月光下的荷塘,可不就是那樣一片朦朧的模樣。當(dāng)然,他并非不會(huì)用“色”。他也畫過(guò)大紅大紫的畫作,譬如香港回歸十周年時(shí),他以一幅《萬(wàn)山紅遍》去參展。那是一幅滿堂紅的畫面,彰顯出祖國(guó)欣欣向榮的動(dòng)人場(chǎng)景。那是相磊筆下為數(shù)不多的一幅畫作。在香港參展期間,贏得了社會(huì)各界人士一片贊譽(yù),后來(lái)被深圳一位資深收藏家所收藏。

愿相磊的藝術(shù)之路越走越寬廣,每一次提筆都能感受到自然之美與內(nèi)心的和諧共鳴,將更多充滿生命力與情感的作品呈現(xiàn)給世人。在未來(lái)的日子里,無(wú)論遇到何種挑戰(zhàn),都能保持對(duì)藝術(shù)的熱愛(ài)與追求。

總值班: 吳弋 編輯: 朱蕓玫

來(lái)源: 連云港發(fā)布